In memoria di Cornell Woolrich

Non c’è dubbio che l’aggettivo maledetto sia alquanto sperperato specialmente se affibbiato a qualche artista da supermarket mediatico, ma se c’è un moderno outsider a cui spetta di diritto quello è Cornell George Hopley-Woolrich morto a New York il 25 settembre di cinquant’anni fa in circostanze coerenti con un percorso intellettuale ed esistenziale in questo senso perfetto: non a caso nella congerie degli studi sullo scrittore statunitense spiccano due saggi che, oltre a essere eccezionali per congruità analitica e profondità critica, tramandano titoli ammalianti come Il culto della Madre Nera di Oreste Del Buono e Il cantore delle tenebre di Laura Grimaldi. Nel primo il benemerito scrittore, giornalista, traduttore e critico cinematografico individua nella figura della madre il demone che ha modellato le personalità dei migliori autori di mistery, horror e fantasy, trovandone significativa conferma nella personalità, appunto, del maledetto più maledetto di tutti: “L’unico i cui rapporti con la madre hanno attinto tutti i colori della passione e dell’orrore, tutte le gamme del timore e del servilismo, le esasperazioni dell’odio sconfinato che si maschera da amore o dell’amore incontenibile che posa da odio”. Nel secondo la regina italiana del giallo riesce a scolpire un identikit disperato e disturbante come lo sono i suoi romanzi, i suoi racconti e i film e telefilm che ne sono stati tratti: basterebbe rileggerlo, infatti, nel supplemento all’Omnibus Mondadori Nero su nero pubblicato in occasione del MystFest 1986 per rendersi conto di come un uomo scontroso, “guastato” e dannato sin dalla nascita, ostaggio permanente dei fantasmi della mente e della carne come Woolrich sfugga a qualsiasi paragone ed esuli da qualsiasi affinità anche in un momento come quello attuale in cui la produzione mondiale dei generi e sottogeneri noir non è mai stata così smisurata, plagiata, rigurgitante, riciclata.

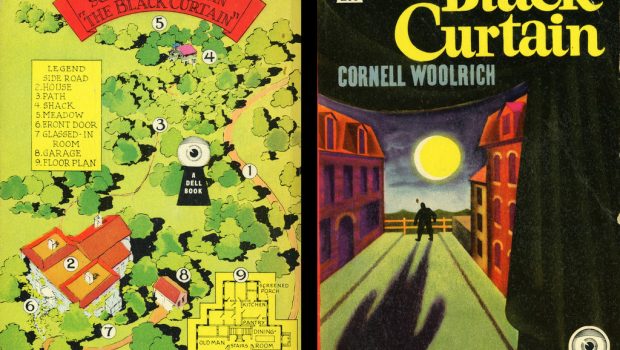

Nato a New York nel 1903 e a neppure trent’anni attonito testimone della Grande Depressione e dello scempio quotidiano subito dalle classi reiette, inizia a scoprirsi cultore della narrativa quando, iscritto alla Columbia University, vince il concorso indetto da un rivista letteraria con un racconto di tono fitzgeraldiano per la cui riduzione cinematografica viene invitato a Hollywood. In questo anomalo periodo, mentre lavora alla sceneggiatura e comincia a sfornare articoli e racconti, si sposa a sorpresa con la figlia di un produttore: peccato che sia in realtà omosessuale, tra l’altro spesso dedito alla caccia en travesti di partner occasionali, e che la moglie l’abbandoni dopo poche settimane e chieda l’annullamento del matrimonio mai consumato. Tornato a New York convive con la madre e pubblica nel 1932 il romanzo Manhattan Love Song che viene trasposto due anni dopo nell’omonimo film di Leonard Fields ed è già gravido dei temi e le atmosfere che stanno per costituire il suo inconfondibile marchio stilistico. Nel tentativo di sottrarsi alla morbosa coabitazione con la genitrice si trasferisce più volte in albergo e vistosi coperto di debiti e incalzato dalla paura, i sensi di colpa e le pulsioni autodistruttive procurati dai vagabondaggi notturni cede alla lusinga delle altissime tirature dei pulp magazines vendendo a testate di vario livello come “Dime Mystery”, “Black Mask”, “Detective Fiction Weekly” racconti sempre più caratterizzati da suspense agghiaccianti, patologie sinistre, persecuzioni inspiegabili, relazioni abiette e destini beffardi. Nel 1940 torna al romanzo con La sposa era in nero, che dà tra l’altro inizio alla formidabile serie di titoli – da Sipario nero a L’alibi nero, L’angelo nero, L’incubo nero, Appuntamenti in nero – che identificano con il relativo colore noir le future peculiarità del genere: subito conteso dagli editori, inaugura anni artisticamente cruciali ma non riesce più a stare lontano dalla madre ammalata e si rinchiude con lei in una stanza del Russell Hotel di Manhattan dove scrive compulsivamente anche con lo pseudonimo di William Irish o George Hopley. Nel corso della decade escono molti dei suoi capolavori – da La donna fantasma a Vertigine senza fine – e sono addirittura quattordici i film ispirati ai suoi lavori sui quali esiste una bibliografia critica cospicua anche se non pari al culto cinefilo che li accompagna interrottamente sino ai giorni nostri. Ormai padrone dei meccanismi d’angoscia che prendono le mosse dai tormenti personali, non cesserà nei Cinquanta e i Sessanta di fornire alla pagina e allo schermo (e quindi a registi del calibro di Truffaut o Fassbinder) storie di personaggi fragili, fuggiaschi, vittime di incubi e minacce oppure compromessi da contesti allucinati o paranoici.

A questo proposito, però, il cinquantenario dalla morte del prolifico epigono di Edgar Allan Poe non può passare inosservato anche grazie a una pubblicazione che va ad aggiungersi senza alcun vezzo vintage a quelle dedicate alle oltre cento trasposizioni dei suoi libri finora realizzate per il grande e piccolo schermo. In La finestra sul cortile. Intimità violate, cattivi pensieri(Edizioni di Cineforum, Bergamo, pp.240, euro12), infatti, Mauro Marchesini, forse il più originale e rigoroso studioso e saggista della penultima generazione, sottopone a un’analisi d’implacabile esaustività “La finestra sul cortile” (Rear Window) partendo proprio dalla novella It Had to Be A Murder apparsa per la prima volta nel 1942 sulla rivista “Dime Detective”. Niente sfugge a questa sorta di risonanza magnetica multiparametrica effettuata dall’autore su tutte le fasi che trasformano un gioiello perduto nel magma della creatività woolriciana nella classica nitidezza del cult movie di Hitchcock del 1954 con Jimmy Stewart e Grace Kelly: un vero e proprio tour de force esegetico in cui i voyeurismi, le ossessioni, i terrori inconsci, le pulsioni indecenti, le vite parallele e gli omicidi (forse) immaginari scrutati e pedinati nell’intero arco del passaggio dal libro alla pellicola fanno emergere una miriade di significati, rimandi e allacci estranei alle letture consolidate e generatori di dubbi spiazzanti e inedite prospettive. In quanto allo scrittore destinatario di tanta perspicacia, dopo la morte della mamma subisce l’amputazione di una gamba invasa dalla cancrena provocata dal diabete, è costretto alla sedia a rotelle, vegeta in perenne stato di shock e muore a sua volta a sessantacinque anni nell’indifferenza generale lasciando incompiuti l’autobiografia e due romanzi, uno dei quali intitolato significativamente The Loser, il perdente. Negli ultimi giorni trascorsi seduto per ore davanti al televisore, circondato da degrado e disordine, ormai alcolizzato e a malapena assistito dai camerieri dell’albergo, sembra dettare in uno dei tanti appunti febbrili il proprio epitaffio: “Tentavo solo di restare vivo ancora per un po’, mentre ero già morto”.