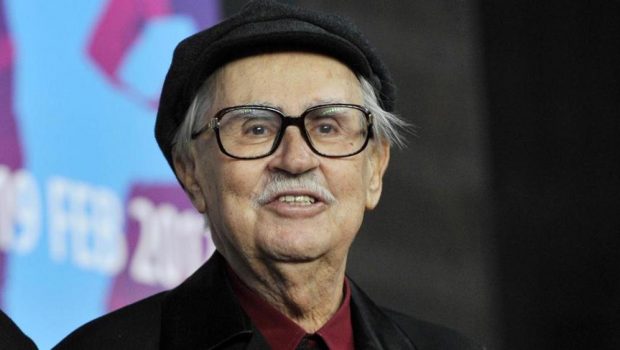

La morte di Vittorio Taviani

Dividere il talento non si può, figuriamoci la morte. Assume, in effetti, tonalità surreali l’addio che il cinema italiano sta dando a uno dei suoi massimi esponenti dal dopoguerra a oggi mentre il background biografico, il modello artistico e il corredo stilistico restano vividi e intatti in un’altra persona, ancorché si tratti di un inseparabile fratello. Il fatto è che la scomparsa di Vittorio rende forse insolubile il rebus critico della regia a quattro mani che tramanda una filmografia cruciale sotto il segno di un unico marchio: i Taviani sono stati e restano titolari di una vera e propria bottega rinascimentale in cui le capacità tecniche, la concezione del mondo e le passioni del cuore hanno vibrato sempre all’unisono. Lo scomparso ottantottenne, che aveva due anni più del fratello Paolo, continua così a incarnare, al di là della retorica funebre, la rabbia e l’orgoglio di una serie di film che hanno raccontato la realtà, la trasfigurazione poetica, le contraddizioni del nostro paese, amatissimo anche se a lungo sottoposto alle disamine della loro conclamata ideologia eurocomunista. Lungo gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del cosiddetto Secolo breve, mentre i continui sommovimenti politici tallonano i tormenti di una generazione di cinéfili atterriti dalla voragine sempre più incolmabile apertasi tra utopie e realtà, i film dei Taviani insieme a quelli di un’agguerrita pattuglia di compagni di strada e di set ribelli, provocatori, effimeri genialoidi o predestinati al ruolo di autori consacrati alimentano i dubbi o recuperano energie, cercano di tranquillizzare il pubblico mainstream o lo invitano a seguirli in inesplorati territori drammaturgici, esaltano i protagonisti delle loro storie che ribadiscono gli aneliti rivoluzionari o registrano la ripulsa dell’estremismo velleitario in nome dell’umanissima devozione ai piaceri della vita. Così in “Allonsanfàn” del 1974, secondo noi uno dei titoli più smaglianti dell’abbinata carriera, mettono in bocca al protagonista Fulvio, interpretato da un inarrivabile Mastroianni, lo stupendo monologo (rivolto al compagno fanatico cospiratore) che insinua dubbi nel fideismo dell’antagonismo permanente: “Tito, Tito mio… ho perso la fede… e non cercare nemmeno di consolarmi, perché sono io che ho pena di te. Tu non vivi, Tito mio. Sopravvivi a qualcosa che è finito da tempo e che forse ricomincerà quando io e te saremo vecchi. Non chiedermi quello che voglio, so soltanto quello che non voglio più…”.

Cineclubista nell’immediato dopoguerra, Vittorio organizza insieme a Paolo proiezioni e spettacoli teatrali a Pisa e Livorno, rinunciando agli studi universitari e stringendo una salda amicizia con Valentino Orsini con cui realizza una serie di documentari tra il ’54 e il ’59 –da “Carlo Pisacane” a “Pittori in città” e “Volterra comune medioevale”- che rivelano una spiccata tendenza a eliminare il colore folkloristico nel segno di una spasmodica attenzione alla spontanea eloquenza dei personaggi e dei paesaggi. Trasferitisi a Roma, non è un caso che collaborino, così, alla sceneggiatura di “L’Italia non è un paese povero” diretto dal mitico Joris Ivens e fondato su di una non edulcorata polemica contro le strategie capitaliste del nuovo boom economico; ma diventano più interessanti per gli spettatori che iniziano a riconoscerne il taglio e il tono i due lungometraggi d’esordio “Un uomo da bruciare” e “I fuorilegge del matrimonio”, portati a termine soprattutto grazie all’apporto del produttore comunista Giuliani De Negri che diventerà l’angelo guardiano di tutte le loro imprese fuori dal recinto protetto del circuito commerciale. Nel ’67 con “I sovversivi” allestiscono una sorta di thrilling psicologico sulla crisi dell’intellighenzia del PCI dopo la morte di Togliatti, mentre a partire da “Sotto il segno dello Scorpione” –allegoria trasognata dell’aspro conflitto tra due comunità- si svincolano decisamente dalla contemporaneità. A questo punto, mentre il vento impetuoso del Sessantotto si spegne nelle diatribe bizantine e le autocoscienze perdenti, il cinema dei Taviani si trasforma in controcanto solenne della crisi dei valori progressisti e delle preoccupanti sconfitte che il movimento comincia a inanellare: “San Michele aveva un gallo” (’71) e il succitato “Allonsanfàn” s‘ispirano peraltro più che al teatro brechtiano, com’è stato sostenuto diffusamente, alla tradizione del melodramma italiano e in particolare a quello viscontiano di “Senso”. Se, infatti, nello scabro “Padre padrone”, tratto dal libro neo-neorealistico del pastore sardo Gavino Ledda e insignito per volere del presidente della giuria Rossellini della Palma d’oro al festival di Cannes 1977, sembra che riacquistino la speranze nelle magnifiche sorti dell’Italia degli sfruttati e degli oppressi, nel mediocre “Il prato” in cui tre giovani senza fascino rappresentano l’impossibile conciliazione tra le ragioni di un sentimento “astratto” e le logiche dell’adamantina militanza, accentuano la contraddizione tra lo slancio mitologico e il pragmatismo del presente. Uno dei vertici del lavoro inesausto portato a termine in una fase confusa ma vitalissima della nostra produzione è legato al successivo “La notte di San Lorenzo”, grande film amato dalla critica tradizionale, ma anche contestato dalle nuove leve orientate dalla spregiudicata cinefilia francese, imperniato su un crudo episodio della Resistenza al nazismo avvenuto nel ‘44 nella natia Toscana. Altisonante, impregnato di un’atmosfera fiabesca, scandito da una memorabile partitura musicale di Nicola Piovani, il film davvero sintetizza l’andamento epico e la dominante lirica che hanno preso il sopravvento sul tema della missione da compiere e dell’ascetica fedeltà a un’idea. “Kaos” è per noi il titolo che ci consegna il deposito simbolico che i Taviani custodiscono nel profondo, un’infanzia che trascolora nel mito greco della Sicilia pirandelliana. La residua e abbondante produzione che va dall’87 di “Good morning Babilonia” al 2017 di “Una questione privata” riesce talvolta felicemente, talvolta pagando tributo al manierismo e all’eleganza fine a se tessa, a ribadire la passione dei Taviani per l’ex arte chiave del Novecento, ma non riesce a mantenerli in un empireo sempre più frequentato dalla nuova onda di giovani registi senza complessi. Solo “Cesare deve morire”, che regala ai detenuti del carcere di Rebibbia la suspense d’immedesimarsi negli eroi scespiriani, ha fatto sorgere appena sei anni orsono il sospetto che i fratelli siano stati superiori al rango di padri nobili assegnatogli precocemente dalle più istituzionali delle storie del cinema.